COLLECTIF ALERTEZ LES BÉBÉS

Janvier 2005

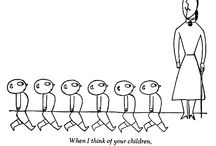

Nous sommes presque tous des

petites écoles ambulantes.

Les démolir, c’est se reconstruire !

Le recueil de textes qui suit est le fruit d’un travail collectif sur l’école, une mise en commun reflétant les diverses influences de ses participants : certains s’intéressent plus particulièrement aux problèmes d’environnement, d’autres aux questions de santé publique et à la médicalisation, d’autres encore à la lutte contre les prisons. Certains ont des enfants, d’autres pas ; l’une est prof, d’autres sont RMistes… Autant de différences qui ont permis de croiser les regards sur l’institution scolaire, ses contradictions, ses réalités quotidiennes ; de confronter les expériences, d’associer les connaissances et de les mettre en regard des expressions de malaise ou des contestations internes à ce système qu’est l’Éducation nationale. L’école n’est pas le problème de l’école : elle est traversée par toutes les problématiques de la société et soumise aux lois du marché. Pour mener cette réflexion collective et replacer notre sujet dans un contexte historique et général, il nous a fallu dépasser les particularismes, les points de vue corporatistes qui conduisent à l’isolement et trop souvent à l’aphasie. Nous avons placé le sens de l’apprentissage et ses contenus au coeur de nos réflexions, en privilégiant l’intérêt des enfants et non celui du système. Prenant appui sur la littérature institutionnelle (Bulletin officiel, directives ministérielles et autres documents spécialisés), nous avons tenté de comprendre les tendances et les orientations en matière d’éducation, telles qu’elles sont formulées par les ministères et les institutions supranationales, et nous avons confronté les discours aux réalités quotidiennes, à la lumière des lois qui installent la justice et la police de plus en plus au coeur de l’école. Cela nous a « naturellement » amenés à nous interroger sur les finalités du système scolaire, sur ses outils et ses méthodes. Car, au-delà de l’image « sociale » de l’école (organisme public chargé de la transmission du savoir et de la culture pour tous), peu de critiques du système éducatif s’aventurent à explorer la nature de cet appareil d’État destiné au contrôle et au formatage de masse. Et pourtant, ces dernières années ont été émaillées de mouvements de contestation au sein de l’Éducation nationale. Ils ont mis le plus souvent en avant la question des effectifs et des moyens, des statuts des personnels, du renforcement de l’autorité de l’État et de la laïcité, mais n’ont pas remis en cause l’identification du corps enseignant, des parents, etc., au rôle répressif du système scolaire et, donc, ont évité d’aborder la fonction de l’éducation avec ses contenus et ses programmes.

Ce travail ne prétend pas avoir cerné l’ensemble de la problématique, loin s’en faut. Il ne demande qu’à être enrichi de textes théoriques, mais aussi de témoignages retraçant des luttes, des expériences concrètes d’opposition à la répression et au conditionnement de l’Éducation nationale, et en particulier celles de collégiens et de lycéens dont la parole est paradoxalement toujours absente des débats qui les concernent.

L’utopie au piquet

École, enfant chéri de la République… Deux mille ans d’histoire te contemplent ! Formalisée de manière militaire par les Grecs, adaptée aux formes monastiques par l’Église, puis récupérée (beaucoup plus tard) par les républiques modernes, l’école n’en finit plus de façonner les corps et les esprits aux besoins de l’État… quels que soient les régimes. Assez loin des déclarations humanistes sur l’émancipation par l’éducation, illustrées par Rousseau et les penseurs des Lumières, et adoptées par les constitutions modernes pour appuyer le renforcement et la centralisation de l’État, l’école est devenue une gigantesque machine de programmation de masse. L’objectif est annoncé sans détour par Jules Ferry devant le Sénat, le 5 mars 1880 : «Il y a deux choses dans lesquelles l’État enseignant et surveillant ne peut pas être indifférent : c’est la morale et la politique, car en morale comme en politique, l’État est chez lui, c’est son domaine, et par conséquent c’est sa responsabilité 1.» Il ajoutait, ailleurs, que l’État s’occupait de l’éducation «pour y maintenir une certaine morale d’État, certaines doctrines d’État qui importent à sa conservation. » Suivront quelques préceptes de pédagogie vite adoptés par les «hussards noirs de la République », selon lesquels «en dépit de toutes les dissidences, il y a, à la base de notre civilisation, un certain nombre de principes qui, implicitement ou explicitement, sont communs à tous […] : respect de la raison, de la science, des idées et des sentiments qui sont à la base de la morale démocratique. Le rôle de l’État est de dégager ces principes essentiels, de les faire enseigner dans ses écoles, de veiller à ce que nulle part on ne les laisse ignorés des enfants, à ce que partout il en soit parlé avec lerespect qui leur est dû[…] 2.» On reste donc très loin, comme on peut le voir, du mythe de l’élévation de l’âme par la libre acquisition des connaissances… L’État règne en maître sur ses sujets, les citoyens lui appartiennent et les vaches sont bien gardées…

C’est ce lourd héritage que porte l’école laïque et républicaine actuelle, où l’apprentissage des savoirs a toujours eu plus à voir avec le maintien de l’ordre social qu’avec la découverte du monde. L’autorité n’y est pas une dérive, mais une véritable marque de fabrique ! Elle s’exprime à travers la séparation par classes d’âge, le concept de lieux fermés, clos sur eux-mêmes (une idée tirée des couvents, qui se systématisera dès le XVIIIe siècle et s’appliquera également aux hôpitaux, aux casernes et aux ateliers), où les enfants sont seuls face aux enseignants, les programmes et les emplois du temps à horaires fixes contraignants (assurant la rentabilité du temps, un contrôle ininterrompu, la pression de la surveillance et l’interdiction de tout ce qui peut distraire : concevoir un temps intégralement utile répondant à l’idéal de la non-oisiveté formalisé ici encore par un groupe religieux jésuite, les Frères de la Vie commune3, afin d’organiser leur vie communautaire, et d’où les écoles et collèges jésuites tirèrent leurs principes de fonctionnement par la suite). Mais l’autorité au sein de l’école, c’est aussi un rythme de vie commune qui s’inspire beaucoup du régime militaire, où l’activité des écoliers est scandée par des injonctions, des coups de sonnette, d’alarme, des contraintes exercées sur les corps dès les premières années d’école (obligation de rester assis, de se taire, d’obéir aux consignes et de réprimer son corps et ses nécessités : interdiction de boire, de faire pipi pendant la classe, etc.). En résumé, la grande réussite de l’école, et sa grande fierté, est bien de parvenir à enseigner à des générations en culotte courte la soumission à l’autorité, quelle qu’elle soit.

L’école, un drôle de turbin !

La crise du système scolaire est souvent présentée comme une crise de l’autorité, un refus d’assumer le «modèle de référence»4, alors que les mutations mondiales que nous vivons actuellement sont en train de changer en profondeur les structures de toute la société. Le modèle social qui prévalait jusqu’au milieu du était celui d’États nationaux, souvent fortement centralisés comme en France, s’appuyant sur une administration dont chaque agent faisait appliquer une même logique globale (le service public). À cela correspondait le souci de l’indépendance nationale, de la souveraineté des États, dont la préservation de la main-d’oeuvre allait de pair avec la bonne santé de l’industrie et des affaires. L’école y assurait sa mission d’intégration sociale et de contrôle – tout comme l’armée –, de formatage des enfants aux besoins industriels, productifs et civiques au service de la nation (que les élèves soient manuels ou intellectuels, les objectifs étaient globalement remplis à travers des études courtes, pour la plupart, où l’accès à l’emploi était pratiquement garanti).

Les choses sont bien différentes aujourd’hui : le gigantesque marché mondial ouvert par la « globalisation » de l’économie a fait voler en éclats les « souverainetés nationales » (les orientations en matière d’éducation sont largement décidées par l’OCDE à l’échelle mondiale), les protectionnismes des États-nations et leurs politiques de protections sociales (les acquis sociaux). La centralisation, particulièrement forte en France, est souvent remise en question au profit d’une déconcentration des pouvoirs et de leur redistribution (ainsi que des prérogatives qui en découlent) vers d’autres instances (d’autres services de la fonction publique, des organismes agréés, des entreprises, des associations : par exemple, les vigiles privés qui renforcent les effectifs de police, les contrats emploi-jeunes qui secondent les instituteurs et font de l’animation dans les écoles, etc.). S’il y a une volonté affichée de faire des économies, ce processus révèle également une vraie modification de fond dans le fonctionnement social. Cette disso lution des anciennes prérogatives de l’État s’appuie sur l’idéologie du contrôle citoyen, de la responsabilité citoyenne, où chacun doit participer bénévolement à l’autogestion de la domination.

L’idéologie du travail elle-même, si elle est toujours invoquée comme référence sociale, a changé de contenu : elle ne s’applique plus seulement à l’exercice de la profession, mais aussi aux périodes transitoires de chômage (considérées comme autant d’intermèdes entre deux boulots), aux formations complémentaires, aux acquisitions de compétences même extra-professionnelles, considérées comme des plus-values venant s’ajouter au savoir-faire professionnel lui-même… À un savoir technique éparpillé, morcelé, correspond ainsi une idéologie de plus en plus diffuse. Dans un monde où s’accroissent le chômage de masse et son alternance avec des petits boulots ponctuels, où la qualification professionnelle ne vaut que par ses remises à niveau régulières (quand il ne s’agit pas de reconversions régulières), où les individus sont interchangeables (conséquence formelle du « tous égaux ») et soumis à la mobilité obligatoire, l’activité professionnelle n’est plus le «dénominateur commun» des individus – comme l’était autrefois l’appartenance à un corps de métier ou à un syndicat, une qualification professionnelle reconnue, etc.

Et, d’une certaine manière, les nouvelles normes sociales sont intégrées dès le plus jeune âge : à l’heure de la «libre compétition », de la lutte de tous contre tous où tous les coups sont permis, comment pourrait-on encore faire croire aux jeunes qu’il suffit de «travailler pour réussir» quand tous les modèles de réussite sociale qui leur sont présentés se situent en dehors du travail et même parfois contre lui (de Bernard Tapie aux créateurs de start-up, des vedettes de télé aux porteurs d’actions en Bourse) ? Si le constat vaut pour la masse de diplômés qui se retrouvent aujourd’hui au chômage, il est encore plus net dans les milieux les plus défavorisés, et notamment ceux issus de l’immigration, où l’échec de la promotion sociale par les études subi par les générations précédentes achève de convaincre les plus jeunes que l’école n’est non seulement pas faite pour eux mais totalement contre eux.

Et pourtant, les enseignants continuent de perpétuer le mythe du « métier », de la valeur des diplômes et de la qualification professionnelle, comme celui de l’« égalité des chances » (malgré des scolarisations inégales en qualité, des classes surchargées, des effectifs minimalistes, etc.), au risque de justifier l’existence de l’école telle qu’elle est… une façon sans doute de tenter d’échapper au naufrage, à l’heure où le gouvernement leur explique qu’ils ne sont, pas plus que les autres, des employés indispensables, puisque une grande partie de la formation peut très bien se faire sans eux et à moindres coûts, dans un monde éducatif que les décideurs voudraient transformer en un marché comme les autres. L’école n’est désormais plus le lieu exclusif de l’apprentissage des savoirs et des compétences, puisque c’est l’existence entière des individus atomisés qui est peu à peu soumise à la formation permanente obligatoire, comme le préconisent l’OCDE et la commission des Communautés européennes5. D’où la multiplication des filières et leur déclinaison pour tous les publics : éveil prénatal, logiciels éducatifs pour les enfants dès 2 ans, ateliers pédagogiques extra-scolaires, formation continue, «boutiques » de formation, stages rémunérés ou non pour les chômeurs, les handicapés, les femmes, les salariés, etc. L’essentiel de cet apprentissage n’est pas tant dans la qualité des savoirs et des compétences acquis que dans la faculté des apprenants à toujours se recycler pour entrer dans les critères en perpétuel mouvement des marchés. Les mieux lotis socialement trouveront les établissements privés qui conviennent, les relations qui s’imposent pour asseoir leur carrière, alors que les pauvres «rebondiront » de job en job… La durée de vie des connaissances utiles à l’entreprise se réduit d’ailleurs de plus en plus avec l’informatisation des systèmes de production. Cela se traduit dans les programmes scolaires par des mesures comme l’instauration du BII (Brevet informatique et Internet), attribué en fin de classe de 3e, sanctionnant l’aptitude de l’élève à utiliser l’outil informatique, indépendamment du contenu de la recherche effectuée et des informations manipulées. L’objectif n’est pas de savoir si l’enfant sait articuler des idées, des concepts ou collecter des informations et les analyser, mais seulement de vérifier qu’il sait cliquer sur une souris et dérouler des menus à l’écran… Il y a donc bien glissement de l’acquisition de savoirs vers celle de simples compétences, qui accroît la perception de l’être humain comme un auxiliaire de la machine. Cela répond parfaitement aux desiderata de l’ERT (Table ronde européenne), un organisme regroupant les grands dirigeants industriels européens (Rhône-Poulenc, Saint-Gobain, Renault, Petrofina, etc.), qui exige depuis 1983 une rénovation accélérée des systèmes d’enseignement et des programmes afin de mieux les adapter aux évolutions technologiques des entreprises. Aux slogans d’après Mai 68 qui réclamaient une prise en compte de l’individu dans le processus de l’enseignement, l’État a répondu par des «parcours individualisés », où l’évaluation des compétences de chacun est venue s’ajouter aux sélections couperet des examens de fin d’année. Ces «compétences», qui prennent le pas sur les qualifications autrefois validées exclusivement par l’État, sont explicitement définies comme des aptitudes reconnues dans le savoir, le savoir-faire et… le savoir être. Dans cette stratégie d’individualisation tirée des nouvelles politiques de « gestion des ressources humaines», on appréhende, on étalonne et on normalise en fonction de grilles prédéfinies non plus seulement les savoirs acquis, mais la personnalité globale des individus, leur aptitude à s’impliquer totalement et activement dans la production, leur degré de docilité, de conformisme et de flexibilité dans la machine sociale 6. Pour ce faire, la Commission européenne a demandé, en 1996, à des entreprises de mettre au point la «carte d’accréditation des compétences», c’est-à-dire un système flexible et permanent d’accréditation des unités de connaissances par des mécanismes d’évaluation et de validation informatique, à l’issue duquel chaque individu possédera une carte personnelle notifiant ses compétences. Pour préparer la jeunesse à cette oppressante réalité, des livrets de compétences sont établis dès l’école maternelle, et le bilan de compétences doit se poursuivre tout au long de la vie scolaire, puis professionnelle : capacité à prendre des initiatives, à travailler en équipe, à utiliser diverses technologies, mais aussi à s’autoévaluer en permanence et à se former sans cesse dans le cadre du temps de travail, mais aussi en dehors, afin de suivre de façon continue les besoins du marché. L’objectif final étant – sans rire ! – de fournir à chacun un Smic, ou «stock minimum incompressible de compétences7»!

Il faut quand même préciser ce qu’induit cette notion d’évaluation permanente des compétences dans le domaine scolaire. Si elle apparaît à première vue plus souple et plus juste qu’un examen de fin d’année aux résultats imprévisibles, elle s’impose comme un contrôle continu permanent totalement mécanique, qui, de par son système d’évaluation par grille et mots clés, privilégie la forme au contenu et la technique au sens. Par son caractère permanent et parce qu’elle vient s’ajouter aux diplômes, elle accroît la charge de travail en obligeant les élèves à gérer la masse de tensions et de stress de manière continue, sans relâchement possible, et ce pendant plusieurs années (toutes les notes d’évaluation continue entrent dans l’attribution des diplômes sur deux ans pour le Brevet des collèges et pour le Bac). Bref, comme chez les jésuites, l’éducation moderne ne déteste rien tant que l’oisiveté… Enfin, si les enseignants défendent avec vigueur le principe des grands examens comme le Bac (les seuls à avoir tenté de le remettre en cause pendant la grève du printemps 2003 ont été considérés comme de véritables traîtres à la patrie par leurs collègues !), ce n’est pas pour toutes ces bonnes raisons, mais plutôt en vertu d’un attachement assez jacobin au rôle de l’État, au caractère national des diplômes et à une égalité toute théorique entre les établissements, à quoi on peut ajouter pour un bon nombre d’entre eux la défense d’une routine bien sécurisante8.

« Vivre ensemble », de gré ou de force

Reste quand même à l’école sa fonction de gardiennage plus ou moins gratuit, de contrôle et de normalisation des corps et des esprits, d’apprentissage du conformisme aux exigences de la société. Car même si celle-ci, en retour, n’offre plus la contre-partie de l’intégration professionnelle, elle veille à « calibrer » les individus, à diffuser non plus un savoir au profit de la société mais des comportements qui lui soient conformes et la pérennisent9. Tel est l’objet de l’instruction civique dans les écoles, qui ne porte plus ce nom d’ailleurs, mais celui de «Vivre ensemble », ce qui laisse bien entendre que l’on n’est plus dans un civisme «à la papa » (travail, famille, patrie, colonies), mais dans une citoyenneté moderne gérée comme une entreprise, globalisée à l’échelle européenne, voire mondiale, où tout le monde est un «collaborateur » et participe à la gestion d’une affaire qu’il n’a pas choisie, où chacun contrôle (et est contrôlé par) l’autre (le fameux esprit d’équipe !), où les débats s’apparentent à des cercles de qualité 10… Ainsi, la normalité d’un individu scolarisé se traduit-elle par son identification réussie à son rôle de citoyen-gestionnaire de l’ordre social.

Cette éducation citoyenne des enfants, qui constitue l’une des deux priorités de l’enseignement primaire avec l’acquisition de la langue française, a la particularité d’être à la fois une matière à part entière et une « supra-matière » qui imprègne toutes les autres et doit s’étudier à travers toutes les autres (littérature, sciences, arts plastiques, sport) 11. Ainsi, passé les quelques rudiments sur les « grands symboles de la France et de la République : l’hymne national, le drapeau et quelques monuments », les choses sérieuses commencent avec les temps de débats imposés à heures fixes (une heure tous les quinze jours en cycle III), où les enfants vont découvrir « que les contraintes de la vie collective sont les garants de leur liberté, que la sanction, lorsqu’elle intervient, ne relève pas de l’arbitraire de l’adulte mais de l’application de règles librement acceptées. » Pour construire sa personnalité au sein de la communauté scolaire, l’enfant prend également « conscience de son appartenance à une communauté qui implique l’adhésion à des valeurs partagées […]. D’un côté, la perception de principes supérieurs que l’on ne discute pas, normalement imposés, conditions de la liberté et du développement de chacun. De l’autre, la «libre organisation» d’un groupe et ce que l’on peut déjà appeler l’élaboration d’un contrat, après discussion, négociation, compromis. » Voilà un programme qui relève de la pure publicité mensongère. Seul le cerveau mité d’un fonctionnaire de l’État peut faire passer une accumulation de contraintes pour la liberté, une sanction pour une règle librement acceptée et un règlement intérieur pour un contrat… Et nulle part on ne verra dans les écoles de la République des groupes s’organiser librement… Le langage va à bon compte séduire les pédagogues pas regardants et les convaincre de la bonne influence des pédagogies « alternatives » sur l’institution scolaire. Mais derrière les mots se cache à peine la menace sourde à l’encontre des réfractaires et de tous ceux qui seraient tentés de prendre la loi au pied de la lettre ; les règles de la démocratie s’apprennent ici pour immédiatement s’y échouer : la liberté, c’est accepter de se plier à des lois que l’on n’a ni voulues ni discutées, les débats sont des papotages sans effets, le contrat social est une extorsion de fonds intellectuelle n’autorisant ni négociation, ni compromis (il se présente en début d’année sous la forme d’un règlement intérieur que les enfants sont, dès la classe de CP, tacitement tenus de signer, alors qu’ils ne savent bien souvent même pas ce qui y est écrit)… Le jeu de la démocratie se montre ainsi dès les plus jeunes années de scolarité sous son jour le plus ordinaire, à savoir un jeu de dupes ! Dont beaucoup d’enfants ne restent finalement pas dupes si longtemps, même s’ils feignent de jouer le jeu…

Le citoyen-élève modèle apparaît donc comme un sujet docile, qui débat aux heures imposées de sujets qu’il n’a pas choisis et dans les termes politiquement corrects imposés par l’administration, qui signe son contratrèglement sans poser de questions et sans demander son reste sur la longue liste d’interdictions auxquelles il accepte de se soumettre sans contreparties ; ce citoyenélève accepte la raison du plus grand nombre comme sa propre pensée et se réjouit d’avoir pu donner son avis en sachant qu’il n’a aucune prise sur la réalité, aucune chance de faire changer quoi que ce soit par ses propositions. Enfin, il vit dans la peur de ne pas correspondre à la norme, à ce que l’on attend de lui, il a peur d’être stigmatisé au point d’accepter tout ce que ses maîtres lui proposent, et il se trouve soulagé quand un camarade sorti du rang est sanctionné. Car l’entretien de la peur est certainement l’arme la plus efficace que le pouvoir ait trouvée pour justifier et faire accepter les mesures sécuritaires, que ce soit dans l’école ou dans le reste de la société.

Lorsque cette mécanique citoyenne bien huilée ne parvient pas à maintenir l’ordre, l’Éducation nationale recourt à d’autres moyens : « l’école ouverte », qui, comme son nom ne l’indique pas, n’a pas pour objet d’ouvrir l’école sur le monde, mais bien d’enfermer les enfants, les mercredis, samedis et vacances dans l’enceinte de l’école ; la camisole chimique et la médicalisation pour les enfants soi-disant hyperactifs ou dépressifs et ceux que l’école rend nerveux ; la mise au travail au plus tôt par l’entremise des dispositifs en alternance dès le collège et, enfin, la répression directe.

société. Mais il serait sans doute à souhaiter

qu’il n’y eût pour juges que d’excellents

médecins. Eux seuls pourraient distinguer le

criminel innocent du coupable. »

(in La Mettrie, L’Homme-machine, 1744.)

La médecine a son rôle à jouer dans les mécanismes répressifs au sein de l’école. Née dans le sillage de la Révolution française (projets de loi de Lakanal dès 1791- 1793), l’idée d’une «médecine scolaire » prend d’abord la forme de visites régulières d’« officiers de santé » dans les écoles. Napoléon Ier en adoptera le principe par un décret de 1811. C’est ensuite en 1945 que seront définis les principes généraux de la santé scolaire tels que nous les connaissons encore aujourd’hui, qui consistaient pour l’essentiel à dépister la tuberculose et surtout à assurer les campagnes de vaccination massives par le BCG.

Revendiquée par tous, autant les institutions que les enseignants et les parents, comme un facteur de bien-être social et comme une des missions essentielles de l’État (la fameuse « vigie sanitaire » que se partageaient l’école et l’armée), la santé permet aujourd’hui d’amorcer un processus de contrôle plus étroit des individus. Elle devient un élément important du pacte social (le « contrat social » tant plébiscité par les citoyennistes), qui est censé garantir à tous une « sécurité » aux contours extensibles, recouvrant la conjuration et la réparation des risques, des accidents, des dangers de toutes sortes, des maladies, etc., au prix d’une inquisition de plus en plus grande sur la vie de chacun.

Cette dimension opère aussi au sein de l’école, où le langage et la pensée médicale – notamment à travers la psychologie – investissent les rapports : l’univers scolaire évalue, médicalise et normalise le comportement des élèves (en déterminant ce qui est normal et ce qui ne l’est pas), et cherche à corriger l’individu (et non plus seulement à le punir comme c’était le cas autrefois). Au final, cela aboutit, selon les cas, au traitement psychologique ou à la camisole chimique (voir le récent rapport de l’Inserm dans le chapitre «Psychiatrisation scolaire»).

Toutefois, ce n’est plus le traitement de masse qui prévaut aujourd’hui, mais la gestion massive des individus au cas par cas, qui tend à isoler les causes et les effets, à individualiser les problèmes et surtout à faire porter la responsabilité des maux de toute une société sur les épaules de chacun de ses membres. Le principe du huis clos qui s’applique au monde médical actuel, où le malade est seul face au médecin, convient bien à un système social qui nie de plus en plus la portée collective des problèmes, qui ne reconnaît que l’instance individuelle, particulière (traitement au cas par cas, communication obligatoirement privée et individuelle entre enseignants et parents, parcours «individualisés », prise en compte des problèmes de chaque établissement par les autorités administratives même si cela relève de façon évidente du fonctionnement de la société elle-même, etc.).

Par ailleurs, alors que les services de santé scolaire souffrent du paradoxe de devoir surveiller de plus en plus d’enfants avec de moins en moins de personnel, ils parviennent néanmoins à remplir une fonction minimale, celle de la consignation écrite des spécificités de chaque individu, que l’on peut bien qualifier de fichage. Ce « service minimum » est censé être compensé par quelques campagnes promotionnelles très médiatisées (les journées d’information avec les médecins scolaires, les opérations d’information sur le tabac, la drogue, la sexualité, etc., menées comme des campagnes de lancement de produits de grande consommation), et puis plus rien tout le reste de l’année.

C’est l’idée de la santé, les mots de la santé, mais sans les actes qui préviennent et guérissent… Pour ça, les enfants et leurs familles sont renvoyés vers la médecine de ville, c’est-à-dire la médecine privée.

Des citoyens de l’ordre nouveau

Dans ce grand déballage idéologique servi par l’Éducation nationale, tout est bon pour rappeler à l’ordre et à la discipline. Prenons pour exemple le dispositif nommé CES (Comité d’éducation à la santé), créé en 1990. Mis en place pour mener des campagnes d’information sur l’hygiène et la santé dans les établissements scolaires, il est transformé en 1998 en Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC), parce que « la santé fait de l’exercice de la citoyenneté une partie intégrante de la fonction éducative de l’école. Le rôle de l’école dans le domaine de l’éducation à la santé s’inscrit dans une perspective d’éducation globale et d’apprentissage de la citoyenneté, […] de responsabilité de chacun dans la société 12 ». Ainsi, « éduquer à la santé, c’est développer le sens de la responsabilité citoyenne visà- vis de soi et d’autrui ». Belle idée de la santé moderne, qui se débarrasse de tout questionnement face à la maladie et à la souffrance, au profit des seuls aspects civiques, d’une vision culpabilisante du corps et de ses maux. Cette idée d’accoler la «santé » et la «citoyenneté » suscitera d’ailleurs un peu d’étonnement jusque dans les rangs des partenaires les plus officiels, qui n’en voient pas bien l’intérêt…

L’objectif affiché de ces actions de propagande idéologique serait de permettre le diagnostic et la prévention des « conduites à risques », de mettre en avant la lutte contre la violence et contre les comportements déviants, assimilés à un risque de violence. (« La première lecture de la transformation des CES en CESC tend à faire des CESC une illustration de la redécouverte de la notion d’ordre scolaire par l’Éducation nationale. En effet, certains sociologues assimilent l’éducation à la citoyenneté à “une reprise en main des jeunes pour lutter contre les comportements déviants”. »)

De fait, le changement d’objectif sanitaire en objectif de maintien de l’ordre public au sein des écoles permet d’utiliser des prétextes médicaux pour faire passer un contrôle accru des écoliers, se livrer à une typologie détaillée des individus non plus seulement sur le plan scolaire mais surtout comportemental et, d’autre part, cela a pour conséquence d’introduire et d’élargir la notion de risque, qui était au départ un problème de santé publique, pour faire accepter la situation actuelle comme un phénomène inéluctable, tant au niveau scolaire que dans les autres aspects de la vie sociale (voir encadré).

Des « formations à la prévention » sont prévues dès l’IUFM, comme à l’académie de Nancy-Metz, où des stages sont mis en place pour les futurs instituteurs sur des sujets comme la gestion de l’agressivité, la sensibilisation aux dangers des sectes ou la prévention de la maltraitance (pas celle de l’institution évidemment !). Autant de dispositifs qui ne visent qu’à rassurer l’institution elle-même sur sa capacité à anticiper les risques.

GESTION DES RISQUES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le dispositif prend ainsi pour cible les situations les plus variées et n’hésite pas à pratiquer l’amalgame pour ajouter à la confusion. On y apprend donc que sont considérées comme des conduites à risques, pêle-mêle, l’absentéisme, le désinvestissement scolaire, le repli sur soi, les conduites suicidaires, les pratiques à risques en matière sexuelle, l’usage de produits licites ou illicites pouvant entraîner la dépendance, le recours à la violence et aux incivilités dans et hors des établissements scolaires. Indépendamment du jugement moral qui peut s’exercer à travers ces catégories, le fait de mettre sur le même plan un désintérêt pour la chose scolaire (qui peut d’ailleurs très bien n’être que momentané chez l’enfant) et une attaque armée procède du jugement d’intention (qui vole un oeuf, vole un boeuf), et il est surtout clair que ce sont toutes les formes d’inadaptation ou de rejet du système qui sont ici visées… et qui devront être prévenues, sanctionnées ou soignées. Les personnels de santé en milieu scolaire semblent jusqu’à présent accepter sans trop d’états d’âme leur mission de maintien de l’ordre au sein du service public, et l’on attend désormais des familles qu’elles s’impliquent totalement en « collaborant » (dans le pire sens du terme) avec les institutions dans le dressage des enfants. Les parents doivent ainsi se considérer comme des «citoyens-parents et non comme parents-citoyens»… Drôle de société qui contraint les parents à prendre le parti du pouvoir et des institutions contre les intérêts de leurs propres enfants…

En reconnaissant par ailleurs que le mal dont souffre l’école est le même que celui qui affecte l’ensemble de la société, l’Éducation nationale se propose d’élargir «les fonctions d’encadrement de la jeunesse en dehors de la salle de classe, voire en dehors de l’établissement […] ». Le dispositif prévoit donc des actions ponctuelles d’éducation citoyenne dans l’école sur les sujets les plus divers. Ces actions doivent être basées : «[…] sur un partenariat de proximité qui permet d’apporter des réponses rapides et adaptées : les services déconcentrés de l’État (Intérieur, Justice, Défense, Jeunesse et Sports, Emploi et Solidarité), les collectivités territoriales, les organismes habilités et les associations agréées. » En clair, non seulement le contrôle doit s’étendre à tous les moments de vie de l’enfant (école, famille, activités extra-scolaires), mais, en plus, on chercherait en vain dans ce programme le moindre souci d’ordre médical ou sanitaire ; d’ailleurs, le ministère de la Santé n’est même pas cité… alors que l’Intérieur, la Justice et la Défense, eux, n’ont pas été oubliés !

Élèves bétail, élèves cobayes

Enfin, au passage, on peut s’interroger sur la teneur des partenariats qui s’établissent entre des écoles et des organismes de santé publics ou privés et sur l’utilisation qui en est faite. Cela a été le cas, par exemple, de l’Institut de santé publique d’épidémiologie de l’université de Bordeaux III pour une recherche effectuée dans deux collèges, dont l’objectif était de mesurer l’évolution de la consommation de tabac chez les adolescents, ainsi que l’effet à long terme des différentes stratégies de prévention. Comme le déclare le rapport sur les CESC de 2002, « l’institution scolaire a le mérite de rendre captif un public sur lequel il est possible d’entreprendre des actions de santé publique ». Et l’on sait que de l’action à l’expérimentation, le pas est vite franchi… Enfin, comment évoquer les liens de plus en plus nombreux qui s’établissent entre l’école et les entreprises privées sans citer l’offensive généralisée de la publicité dans l’école ? Totalement passées sous silence par les enseignants, ces attaques publicitaires dont les enfants font les frais concernent près d’une centaine d’entreprises, qui financent des activités, des voyages, des outils pédagogiques en imposant systématiquement leur logo publicitaire et leur prêt-à-penser. Tout a commencé vers le début des années 80, lorsque l’État, via EDF, a initié le procédé pour imposer son programme nucléaire. L’affaire s’est révélée tellement prometteuse qu’elle s’est peu à peu généralisée à d’autres domaines, sollicitant les élèves sous des formes sans cesse renouvelées : petits déjeuners Nestlé ou Danone, repas de cantine labellisés Walt Disney ou MacDonald (cette dernière propose d’ailleurs des représentations gratuites en milieu scolaire), prévention dentaire Colgate ou Signal (30000 enfants en sept ans pour ce dernier), manuels de lecture contenant de pleines pages de publicités pour les Chocos de Kellogg’s ou les vêtements de sport de La Redoute13, prospectus d’abonnement à la presse enfantine dès la maternelle, canettes et tee-shirts Orangina, Liptonic ou Coca, agendas et cahiers de texte pleins à craquer de publicités, tampons et serviettes hygiéniques, cartes de cantine portant le logo d’une banque, kits pédagogiques sur l’euro produits par les magasins Leclerc (12 000 mallettes distribuées), fiches et CD-Rom de la Compagnie générale des eaux sur le cycle de l’eau, etc.

Ce marché du marketing scolaire est tellement juteux qu’une agence de communication (Edumédia) s’est même spécialisée dans la confection des mallettes pédagogiques : dans une étude de 1998, le pouvoir d’achat des enfants et adolescents entre 4 et 17 ans était évalué à 22 milliards de francs, ce qui excite évidemment les appétits des annonceurs, qui ne se cachent pas pour «“travailler” les enfants là où ils se trouvent huit heures par jour, conquérir des consommateurs avec du potentiel, du temps devant eux », comme le déclarait un cadre Kellogg’s, dont la mallette a été distribuée dans 13000 écoles.

On pourrait attendre du corps enseignant, si âpre à défendre les valeurs du service public et les prérogatives de l’État face aux assauts du secteur privé, qu’il s’insurge contre ces attaques commerciales au sein des établissements scolaires… Et c’est tout le contraire qui se produit : les enseignants et les infirmières scolaires sont demandeurs, réclament les dépliants aux couleurs chatoyantes, les CD-Rom interactifs et les kits pédagogiques gratuits quand ils n’ont même pas un poster de l’Éducation nationale à fournir à leurs élèves pour expliquer le cycle menstruel. Mais plus grave que l’acte publicitaire est bien sûr le conditionnement intellectuel auquel sont soumis élèves et enseignants à travers ces outils de propagande. Un document sur l’énergie fourni par EDF vantera évidemment les bienfaits du nucléaire ; le cycle de l’eau expliqué par la Compagnie générale des eaux taira la guerre que se livrent les quelques grandes compagnies pour le contrôle mondial de l’eau, son caractère stratégique et son rôle dans les conflits qui éclatent çà et là dans le monde ; une grande compagnie agro-alimentaire conseillera de manger des produits hypersucrés, gras, gorgés de conservateurs, de colorants, etc., alors que, d’un autre côté, on s’inquiète de l’augmentation des enfants obèses ou en surcharge pondérale… Derrière les logos, c’est donc tout un kit de pensée qui s’impose aux esprits, avec, comme fil conducteur, l’idée que la pub est la norme, puisque de la maison à l’école, c’est elle qui rythme les loisirs, l’apprentissage des savoirs et celle des comportements (hygiène, alimentation, santé, etc.).

Le rapport de l’Inserm rendu public début 2003 nous informe des dernières avancées des recherches en physiopathologie des maladies psychiques, en neurobiologie, en neurosciences cognitives, en imagerie cérébrale fonctionnelle, en épidémiologie. Leurs applications souhaitées dans le champ du dépistage et de la prévention des troubles mentaux chez l’enfant et l’adolescent sont longuement exposées.

Cette expertise collective permet de faire le point sur l’évolution d’un processus déjà largement avancé : celui de la médicalisation des différents problèmes sociaux, par le biais d’actions de santé publique, sous la haute autorité de l’idéologie scientifique. En effet, la très forte réduction du rôle de l’État social doit être compensée par d’autres modes de gestion de la précarité : par la pénalisation (répression policière, judiciaire et carcérale), par la médicalisation (qui «individualise » les problèmes tout en prétendant les régler par des politiques de masse) et par la pseudo-socialisation (initiatives cache-misère visant beaucoup plus à maintenir le calme dans la population qu’à agir profondément au niveau des mécanismes générant les inégalités, voir par exemple la politique de la ville).

Mais notons au passage que le champ de la médicalisation est sans limites : les catégories défavorisées de la population n’ayant pas l’apanage des troubles mentaux, la tentation existe d’imposer des solutions médicales à tout ce qui peut poser problème à l’être humain (souffrances psychiques, insatisfactions, angoisse, peur, etc.). C’est ce queÉdouard Zarifian 1 appelle «médicalisation de l’existence », cela a pour effet de mettre des millions de personnes sous l’influence de médicaments psychotropes. Ou comment donner individuellement l’apparence de la bonne santé mentale à des millions de personnes collectivement folles. Revenons au rapport de l’Inserm : un enfant sur huit serait touché par un (ou plusieurs) trouble(s) mental(aux) en France. Certains se déclarent spécifiquement pendant l’enfance ou l’adolescence – autisme, hyperactivité, anorexie mentale, troubles des conduites –, d’autres sont aussi présents chez l’adulte (troubles de l’humeur, schizophrénie, troubles anxieux). Tous ont été pris en compte dans cette étude, à l’exception des troubles des conduites qui feront l’objet d’une prochaine expertise…

Il n’est pas anodin que dans le tableau clinique, au niveau des conséquences de ces troubles, à côté d’actes d’autodestruction (pouvant aller jusqu’au suicide) et de comportements révélateurs d’une très grande souffrance psychique, une large part soit faite aux troubles du développement (cognitif, social, affectif) et à la réussite compromise des apprentissages scolaires. Cela participe d’une représentation de l’enfant comme n’ayant aucune réalité en tant qu’être mais sommé de pleinement – et normalement – se développer et apprendre.

Notons que l’hypernormalité de l’enfant, adaptation éminemment pathologique au système familial et scolaire de conditionnement et d’aliénation, n’est bizarrement pas abordée…

La notion de susceptibilité génétique2 est largement évoquée : «Une grande majorité des troubles mentaux chez l’enfant est de nature polyfactorielle. Les facteurs génétiques actuellement incriminés peuvent donc augmenter un risque, favoriser ou modifier l’expression d’un trouble, mais non l’expliquer totalement ou le provoquer : on parle ainsi de susceptibilité génétique, c’est-à-dire de facteurs génétiques interagissant avec d’autres facteurs, en particulier environnementaux.»

«[Mais] on peut distinguer l’autisme, pour lequel toutes les études concluent à l’existence de facteurs génétiques ayant un rôle essentiel dans le déterminisme du trouble […].»

Dans ce modèle de dépistage et de prévention produit par une psychiatrie de plus en plus nourrie de neurosciences, les facteurs environnementaux ne sont plus considérés que comme facteurs de risque… Et les problèmes sociaux, (« pauvreté, désorganisation sociale, chômage » ou «conditions de vie défavorables ») ne sont qu’une catégorie parmi d’autres de ces facteurs environnementaux, leur mise entre parenthèses dans le texte exprimant tout à fait leur mise entre parenthèses méthodologique et à l’origine leur mise entre parenthèses idéologique et politique.

Parmi les recommandations formulées à l’issue du rapport, considérons plus particulièrement celles-ci :

• sensibiliser les parents, les enseignants et les éducateurs au repérage des troubles du développement chez l’enfant.

«Les livrets d’évaluation déjà disponibles dans certaines écoles maternelles pourraient constituer un outil précieux pour la mise en évidence de dysfonctionnements dans le développement sensorimoteur, cognitif et affectif de l’enfant.»

À quand la formation obligatoire des parents en neurosciences cognitives ?

• dépister en population générale. Compléter le dispositif de surveillance systématique de la santé mentale de l’enfant. Surveillance qui s’exerce principalement dans le cadre de la scolarité, de l’entrée en maternelle jusqu’à l’âge de 16 ans.

Citons, entre autres objectifs, celui de dépister les enfants hyperactifs dès l’âge de 3 ans, tout en précisant que «les enfants chez lesquels une hyperactivité est repérée à l’âge de 3 ou 4 ans n’évolueront pas systématiquement vers un trouble patent avec retentissement sur les apprentissages, qui ne serait donc pas diagnostiqué ultérieurement ». Dans quel but alors les dépister à l’âge de 3 ans ?

Autre objectif déclaré : un examen systématique des adolescents. Cet examen est justifié par le fait que «à l’adolescence, plusieurs troubles peuvent apparaître, comme les troubles du comportement alimentaire, le trouble panique ou encore la consommation de substances psychoactives ». Notons l’assimilation de cette consommation – évoquée sans plus de précisions – à un trouble du comportement…

Les chercheurs en neurosciences – toutes disciplines confondues – sont incurables : ils ne peuvent s’empêcher d’être possédés par le fantasme de parvenir à clairement élucider les mécanismes physiopathologiques des troubles mentaux et d’apporter à chaque pathologie sa(ses) réponse( s) neurophysiologique(s). Avec au-delà probablement le fantasme de parvenir à élucider les mécanismes neurophysiologiques à l’origine de la vie psychique d’un être humain, pour ne pas dire de l’âme…

Cet imaginaire, dont l’existence est rendue possible par une représentation étriquée de l’être humain, contribue en retour à développer cette représentation, celle d’une machine neuronale, produit de déterminants génétiques et environnementaux. Cette modélisation de l’humain continue d’annexer le champ de la prévention, mais également celui de la clinique.

«Le développement des programmes de prévention et leur évaluation en termes d’acceptabilité et de résultats doivent être encouragés dans le contexte français, privilégiant traditionnellement des options plus individuelles. Ces dernières gardent certes leur intérêt, mais sont plus difficiles à appliquer à de larges populations ou en dehors des réseaux de soins classiques.»

C’est l’illustration de la croyance toujours accrue que la prévention est une affaire de masse. Il s’agit d’inscrire la santé de chacun dans les impératifs de la santé publique. La recherche de l’efficacité justifie tout, y compris la mise sous surveillance sanitaire de l’ensemble de la population dans un dispositif outrepassant le simple cadre des structures de soins, où chacun-e deviendrait l’agent de surveillance de chacun-e, de l’école à la famille en finissant par l’entreprise.

Pas plus qu’hier le dépistage ne va être suivi de soins individualisés, dans le sens où ils prendraient en compte la spécificité de chaque individu en envisageant des solutions respectueuses de cette spécificité et au service de chaque individu. Au contraire, le dépistage constitue le premier maillon d’un dispositif de gestion de masse, dans le sens où c’est prioritairement la population qu’on prend pour objet, les différences individuelles n’étant prises en compte que dans leur écart avec la norme pour mieux être gommées. La technique employée de gestion au cas par cas est secondaire : il s’agit bien d’une gestion de masse même si elle est mise en place dans une procédure au cas par cas. Mais les fantasmes de ces chercheurs et les voeux des experts de l’Inserm se confrontent à la réalité du terrain : un dispositif de médecine scolaire fortement déficient, et sur lequel en haut lieu on souhaite rogner par souci d’économie, et un dispositif clinique spécialisé lui aussi largement insuffisant. Le système socio-médical, qui assumerait de considérer chaque enfant comme un malade mental potentiel et un objet de recherche scientifique, n’est pas près d’être efficient !

Si ce constat est quelque peu rassurant, il ne saurait servir de prétexte à l’acceptation passive de la psychiatrisation – tendance neurosciences – de l’enfant, dont l’essor produit déjà des effets négatifs… Face à la psychiatrie de l’enfant et ses évolutions, rester critique s’impose. Car il apparaît clairement que l’enfant n’a aucun choix véritable : il va subir toutes les contraintes psychomédicales possibles et si cela n’a pas assez d’effets normalisants, ce sera la pénalisation… C’est à lui, l’enfant, de s’adapter ou d’être adapté. Jamais la question de l’inadaptation du système socio-éducatif à l’être unique qu’il est ne sera posée.

L’exemple de l’hyperactivité

L’ensemble des signes constituant ce trouble mental très médiatisé depuis une dizaine d’années a été repéré depuis bien longtemps ; selon les disciplines, cela était appelé «hyperkinésie » ou «instabilité motrice » avant que la terminologie issue du fameux DSM-IV américain3 ne s’impose et n’impose par là-même les notions d’hyperactivité et de déficit de l’attention.

Le TDAH (trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité) est caractérisé par trois comportements majeurs : l’inattention, l’agitation et l’impulsivité. Selon les experts de l’Inserm, le diagnostic précoce est d’autant plus nécessaire qu’il existe des traitements efficaces et que l’hyperactivité est associée, dans 50 à 70% des cas, à d’autres troubles mentaux (troubles des conduites, troubles de l’opposition, troubles anxio-dépressifs, troubles des apprentissages…). Signalons au passage que, effectivement, dans le DSM-IV, les troubles des apprentissages (trouble de la lecture, trouble du calcul, trouble de l’expression écrite) font partie des troubles mentaux !

À propos du diagnostic, Gerd Gläske (professeur de politique en matière de santé) raconte cette anecdote : «On a mis un professeur, un théologien [sic] et un psychologue face à une classe et on leur a demandé quels étaient, selon eux, les enfants atteints du TDAH : sur les six ou sept que chacun avait nommés, il n’y en avait qu’un nommé par les trois. C’est donc une question très subjective d’acceptation et de tolérance. Il s’agit de savoir jusqu’où nous sommes prêts à accepter l’agitation de ces enfants et la gêne qu’elle génère : le problème est là, et aussi dans la compétence de ceux qui formulent le diagnostic4.»

Il existe plusieurs traitements médicamenteux, mais les psychostimulants sont surtout utilisés. Parmi ceux-ci, le plus prescrit est le chlorhydrate de méthylphénidate, plus connu sous l’appellation commerciale Ritaline. Il s’agit d’une molécule proche des amphétamines, son effet est de stimuler le système nerveux central. En Europe, c’est en Allemagne que la Ritaline est la plus utilisée. Quant à l’Italie, elle ne l’a pas autorisée… En France, elle est interdite pour les adultes et les enfants de moins de 6 ans. Les effets secondaires de ce produit sont nombreux, principalement : anorexie, insomnie, troubles de l’humeur, anxiété, nervosité, céphalées. On trouve également : tachycardie et arythmie (sur le plan cardiaque), douleurs abdominales, tics moteurs ou vocaux, mouvements compulsifs. Cette liste n’est pas exhaustive. L’effet secondaire le plus important est le ralentissement de la croissance en taille et en poids. Mais «il semble que cette stagnation staturo-pondérale soit réversible à l’arrêt de la thérapeutique5.»

Mais le problème majeur est ailleurs : «On peut dire qu’un tel médicament a des effets sur la formation du cerveau. […] On devrait se demander si l’on connaît réellement toutes les propriétés de ce médicament et ses effets sur le cerveau. » (Gerald Hüther, neurobiologiste4)

Beaucoup de parents sont soulagés qu’on leur dise que leur enfant a une maladie, ils sont déculpabilisés. Voici ce qu’en dit une professeur des écoles allemandes : «Nous avons remarqué à plusieurs reprises que les parents de ces enfants [diagnostiqués TDAH] sont en partie heureux de pouvoir mettre un nom sur le problème, même si pour nous les causes sont à chercher ailleurs. […] La maladie a un nom, leur enfant peut prendre de la Ritaline ou autre chose, cela leur évite de se tourner vers d’autres thérapies et de se remettre en question4.» Par ailleurs, certains pédopsychiatres, certains psychologues affirment que l’enfant hyperactif sous traitement pharmacologique doit bénéficier d’une psychothérapie individuelle et/ou familiale. Mais qu’en est-il dans la réalité ?

On sait qu’au Québec très peu d’enfants (et de familles) sont ainsi aidés, à cause d’un dispositif de soins limité et surchargé. La molécule de la Ritaline est très efficace face aux symptômes incriminés, la solution de facilité est donc d’en prescrire, point final. C’est «Avale et ferme ta gueule !» Quelle est la situation en France sur ce point ? Voici ce qu’en disaient en mai 2000 plusieurs spécialistes de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent : «Fort heureusement, nous n’en sommes pas là en France (encore qu’une enquête ait montré que 12% des enfants de 6ans avaient déjà reçu un traitement psychotrope). Mais l’influence du modèle médical américain s’étend et, malgré des contraintes réglementaires assez strictes, les prescriptions de Ritaline et plus encore d’autres psychotropes sont en augmentation dans notre pays6.» Pour combien d’enfants la prescription de Ritaline s’inscrit-elle effectivement au sein d’un projet thérapeutique global et cohérent ?

Avec les limites propres à cette comparaison, c’est quelque part le même problème qu’avec le Subutex pour les personnes toxicomanes : on prescrit, on surprescrit tout en clamant haut et fort qu’un accompagnement psychosocial est nécessaire…

Le mythe du bon produit – la molécule qui explique tout, qui agit et surtout qui rapporte7– est au pouvoir. Promotion d’un être humain réduit à une machinerie neuronale par des idéologues des neurosciences, chercheurs et psychiatres, et validée au bout du compte par les autorités scolaires et l’opinion publique. Heureusement, ils ne font pas l’unanimité chez les pédiatres, ni chez les familles. Lawrence H. Diller, pédiatre et psychothérapeute américain, parle ainsi d’une publicité pour un médicament pour le TDAH (il ne cite pas le produit !) : «[…] Ce qui me gêne dans cette publicité, c’est qu’elle prend une tâche relativement complexe, faire ses devoirs, et qu’elle la réduit à un seul problème, à savoir le cerveau de l’enfant, problème qui peut être résolu en avalant une pilule. » Puis il raconte les péripéties du parcours de deux familles qui avaient osé arrêter le traitement pharmacologique de leur enfant : «Cela montre jusqu’à quel point, dans la tête des autorités scolaires et de l’opinion publique, la mauvaise conduite des enfants est un désordre cérébral qu’il faut soigner à coups de médicaments4.»

Et dans la tête des autorités politiques, à qui ne déplaît pas l’idée de traiter à coups de médicaments, dès le plus jeune âge, les futurs délinquants – il en restera toujours assez – et qui donc ne se privent pas pour mettre à profit le discours d’un bon docteur, tel Guy Falardeau : «Beaucoup d’adolescents et de jeunes adultes hyperactifs continuent à présenter des problèmes de comportement, plus particulièrement ceux qui ont manifesté une réaction d’opposition/provocation. On calcule qu’environ 25% d’entre eux auront une personnalité antisociale. La toxicomanie […] sera aussi beaucoup plus fréquente chez ces jeunes, tout comme les problèmes de délinquance. Environ 50 % des enfants hyperactifs auront affaire à la police durant l’adolescence ou au cours des premières années de leur vie adulte. Environ 20% d’entre eux commettront des délits suffisamment graves pour devoir comparaître devant un tribunal 8.»

Cet éminent spécialiste sévit au Québec, mais il en existe des centaines de son espèce de par le monde qui, sur le modèle américain, médicalisent les comportements s’écartant des normes, mettant ainsi le médical au service de la prévention des délits.

Citons, pour finir, Hans von Lüpke (pédiatre et psychothérapeute) : «L’enfant qui se fait ainsi remarquer […] exprime quelque chose. Il y a toujours un message derrière tout cela. […] Il s’agit ensuite de déchiffrer ce message. C’est seulement de cette façon que l’on aura une chance de le guérir, bien plus qu’en essayant de le faire entrer à tout prix dans un moule, car cela amène souvent à faire une croix sur les qualités propres de l’enfant, sa vivacité, sa créativité, comme on l’observe chez de nombreux enfants traités par médicaments4.» Oui, et si le message concerne justement le moule et le refus d’y rentrer ? Quelle possibilité existe pour l’enfant d’y échapper finalement ? Aucune, sauf à le payer, au niveau de la souffrance psychique, trop cher… Mais, intellectuellement, il est beaucoup plus facile de propager le discours – idéologique – de la souffrance de ces enfants qui ne désireraient qu’entrer dans les normes, être comme les autres et qui ne le peuvent pas…

Une des fonctions –pas la moindre– d’un tel discours est de rassurer les adultes qui le tiennent, qu’ils soient parents, enseignants ou psychiatres, en justifiant leurs actions hautement normalisatrices et en rejetant de par là-même tout questionnement sur leur propre responsabilité dans l’acquisition par la majorité des enfants d’un tel souci de se conformer aux normes socio-culturelles, qui loin d’être propre à un certain «stade » de la maturation psychique de l’enfant et de l’adolescent, loin d’être un passage, une étape, se fige dans l’intégration immuable de la Norme.

L’éducation à la sexualité nous paraît plutôt être une normalisation et un conditionnement sexuels, auxquels l’école participe et risque à l’avenir de participer encore plus. Quelques mots sur un sujet qui mériterait un plus long développement…

Depuis une dizaine d’années est apparue et se développe une sanctuarisation du corps de l’enfant, qui a pour conséquence une codification envahissante des «rapports des corps » entre l’enfant et l’adulte mais également entre enfants et entre adolescents, sur un modèle ressemblant de plus en plus au modèle de codification américain. À savoir : comment normer la bonne distance entre deux corps en toutes circonstances et, quand le contact ne peut plus être évité, comment établir les règles strictes qui régiront le contact. C’est-à-dire comment instaurer – par la violence douce, insensiblement – l’isolement du corps de chacun. Avec pour conséquences – entre autres – la répression de gestes ou de comportements jusque-là anodins et à terme l’impossibilité pour les enfants de se livrer entre eux à des jeux sexuels initiatiques.

Et derrière la frénésie d’asepsie se cache mal la tentation… de l’abstinence ! À laquelle aux États-Unis de lourdes campagnes publicitaires vous incitent, sous prétexte de prévention. Tout cela participe donc de la fabrication accrue de personnes gravement névrosées et conjointement de l’accroissement des agressions sexuelles, quand pour certains les plombs pètent, l’autorépression de la sexualité provoquant l’exacerbation des pulsions.

On est là à l’opposé de ce qui pourrait constituer la base d’une «éducation » sur ce que peut être la relation entre deux êtres dans sa dimension sexuelle : mise en question du machisme, de la violence exercée sur les femmes, de la possession considérée comme une valeur ; réflexion sur le plaisir sexuel comme partage relationnel et non comme jouissette masturbatoire, fût-elle pratiquée en couple.

«J’ai l’impression que les enfants, au moment où ils découvrent la sexualité, on leur a déjà inculqué ce profond désir de se conformer, y compris de trouver le plaisir dans l’interdit, ce qui est un conformisme de la société absolument énorme. […] Je pense que la sexualité infantile est déjà conformée par la société.»

«Qu’est-ce qui fait que l’image sexuelle est tout d’un coup taboue ? C’est le réflexe social… J’ai un petit garçon de 8 ans. À l’heure actuelle, dès qu’il voit à la télévision un film… même un James Bond – Dieu que c’est puritain et pudibond […], – il dit : “Cela n’est pas pour moi…”, alors qu’il regarde tous les trucs violents et qu’il trouve ça totalement normal puisque c’est la culture ambiante… […] À mon avis, cela se joue dans une espèce de culpabilité et c’est bien dans cette culpabilité que se trouvera le plaisir. Je pense que c’est vraiment une éducation de la société, dans une volonté de mener les gens. C’est une chose apprise, inculquée… Il est vrai que les enfants sont conformistes et qu’il est très facile de les conformer, il faut bien le reconnaître 1.»

Éducation carcérale où l’on emprisonne les enfants dans les névroses graves des adultes. Moins l’être humain regarde en face sa vie sexuelle, plus il se rapproche de l’animal. Wilhelm Reich est mort, mais, sous une illusoire libération sexuelle, on l’enterre toujours plus…

Idéologie sécuritaire : un concept qui fait école

L’école n’est pas un monde à part de la société. Il n’échappe ni aux lois du marché ni aux besoins de l’entreprise. La fonction de l’école, dans une société capitaliste, est de former des travailleurs. Cela n’a jamais changé, même si pendant les années1970, le taux de chômage extrêmement faible aidant, la fonction économique de l’école a été partiellement remise en cause (tentatives d’expériences pédagogiques échappant à la logique de l’État, Dolto dans chaque foyer, remise en question de la supériorité du travail intellectuel sur le travail manuel, etc.). Cette critique, par son ampleur, a été capable momentanément de ralentir les réformes utilitaristes de l’État en mettant en avant l’autonomie des élèves (foyers gérés collectivement par les lycéens), l’expérience des débats critiques (assemblées générales fréquentes dans les lycées et débats à l’ordre du jour dans les classes). Assez rapidement, l’État, sur la défaite de ce mouvement, a, pour le rendre inoffensif, détourné les idées qu’il contenait ; par exemple, l’autonomie pourtant indissociable du collectif, s’est transformée en valorisation de l’individu qui réussit non plus avec mais au détriment des autres.

Même si ces luttes ont pu ralentir la logique de l’État, celuici n’a jamais cessé de poursuivre au sein de l’institution scolaire son but initial. Contrairement aux idées largement répandues par l’ensemble de la classe politique, ce n’est pas le «laxisme post-soixante-huitard » qui serait à l’origine de la crise que connaît aujourd’hui l’école, ce sont bien les nouvelles contraintes imposées par le marché qui dictent les orientations du système scolaire : chômage croissant, précarité des emplois et des statuts, développement du travail intérimaire, délocalisation, déqualification. L’école doit gérer aujourd’hui une génération dont l’avenir est de dériver entre RMA, emplois précaires, chômage: adaptabilité, polyvalence. L’école n’a pas comme fonction de dispenser un savoir général qui permettrait à chacun de choisir entre différents emplois stables (le grand mythe de l’éducation démocratique et républicaine) mais d’apprendre à chacun à accepter de se conformer aux nouvelles règles qui définissent le comportement d’un bon citoyen, qu’il soit chômeur, travailleur ou précaire. Et comme cette réalité n’est pas facile à imposer, et pour cause, la tendance est plutôt à la répression. Même si ces dernières années n’ont pas été riches en mouvements lycéens ou étudiants, ici et là des réactions, le plus souvent individuelles et désordonnées, parfois en se trompant d’ennemi, ne manquent pas d’exprimer leur malaise ou leur colère. Le cadre sécuritaire a pour objet de prévenir et d’endiguer toute réaction, tout débordement de la part des élèves.

Alerte aux sauvageons

Depuis plusieurs années, la propagande institutionnelle désigne les jeunes comme un danger, une menace aux personnes et aux biens. Ces bandes de sauvageons sans foi ni loi ne reconnaissant aucune autorité seraient animés exclusivement par l’appât du gain, la violence gratuite… D’une part, on ne voit pas pourquoi ces jeunes ne seraient pas mûs par les mêmes valeurs que celles de la société qui les entoure, à savoir consommation et chacun pour soi ; et d’autre part les conditions de vie produisent des angoisses de plus en plus importantes, par définition sans objet, que le pouvoir exploite sous le vocable de «sentiment d’insécurité », qui provient davantage de peurs d’une autre nature, peur de l’avenir, peur d’être licencié, etc. Le dernier matraquage médiatique date de la campagne électorale présidentielle, qui faisait des écoles le théâtre de violences graves quotidiennes, s’appuyant sur quelques cas isolés pour en faire une règle générale : les jeunes devenaient ainsi une des principales causes du désordre social. Télé, journaux, magazines, aux ordres, se sont déchaînés à grands coups d’images et de reportages chocs pour bien faire entrer dans la tête de chacun l’idée que les cours d’écoles s’étaient transformées en lieux de violences extrêmes où le viol, le racket, les tabassages étaient monnaie courante et que cette réalité effrayante s’étendait même autour des établissements. Une réalité qui ne pouvait laisser insensible des parents désemparés et un gouvernement toujours prompt à sauver du chaos une génération en perdition ; face à un tel tableau apocalyptique, il devenait incontournable d’adopter des mesures fortes sans ambiguïtés.

Dans les faits et au regard même des chiffres communiqués par les programmes informatiques mis en place par l’État pour évaluer l’importance des faits de violence, il s’agit davantage d’un sentiment d’insécurité que d’insécurité : une fois ôtés les bâillements, les bavardages, les moqueries qui ont toujours existé et qui témoignent plus de l’ennui que de la marque d’un esprit séditieux, les actes graves restent peu nombreux au vu du nombre de personnes concernées (5,5 millions d’élèves pour 500 000 fonctionnaires de l’Éducation nationale) ; désormais, il suffit qu’un acte ou un comportement soit pénalisable pour qu’il soit considéré comme grave. Ces dernières années ont vu apparaître de nouveaux délits : l’insulte, les menaces peuvent désormais conduire devant les tribunaux, surtout quand ils sont dirigés contre des personnes dépositaires de l’autorité publique. Les cas de violence sont évidemment plus nombreux dans les grandes villes, les cités où habitent les plus pauvres ; ce qui, il y a encore peu de temps, était perçu comme les conséquences de dysfonctionnements sociaux, économiques, est désormais présenté comme relevant de la responsabilité individuelle. Bien sûr, il existe encore la conscience que, pour certains, c’est plus difficile que pour d’autres d’intégrer cette société, mais quand on veut on peut.

Les parents, surveillés surveillants

Depuis le colloque de Villepinte en 1997, un large consensus politique entérine l’échec de la prévention pour axer les efforts gouvernementaux sur le tout-sécuritaire et l’idéologie qui l’accompagne : individualisation, psychiatrisation, criminalisation ; ce ne sont plus les choix politiques, économiques qui sont à remettre en question quand l’échec est patent mais l’individu archaïque incapable de s’adapter à la «modernité ». Ce n’est pas son environnement social qu’on interroge mais plutôt son entourage familial, qui est désigné comme l’origine du dysfonctionnement. Par exemple, dans le cas de l’absentéisme de l’enfant, tout un dispositif se referme sur le parent «démissionnaire », aussi infantilisant que culpabilisant. De l’école pour parents, faite pour éduquer, à la suppression ou la mise sous tutelle des allocations à l’assistance éducative de la famille, tout cela permet à l’État de s’immiscer dans de nombreux foyers et de déposséder partiellement ou totalement de l’autorité parentale des familles qui sont le plus souvent les plus démunies. L’amende reste une sanction forte, prétendument égalitaire (même si le législateur a omis de la calculer sur la base du quotient familial). Les mesures de suspension d’allocations n’ont pas été retenues par le gouvernement pour pénaliser l’absentéisme, il est réconfortant de constater que seulement 17 caisses d’allocations familiales sur 123 avaient accepté de collaborer à cette besogne. L’exemple phare anglo-saxon va plus loin. Les parents peuvent devenir de véritables matons chargés de garder leurs enfants assignés à résidence avec ou sans bracelet électronique, de contrôler leurs fréquentations sous peine d’emprisonnement. L’absentéisme est décrit en France comme un véritable fléau alors qu’il faut en relativiser l’ampleur. Il devient un délit majeur, désignant les enfants et les parents comme des délinquants qu’il s’agit de redresser. Un dispositif humiliant «propose aux parents désemparés par les événements de suivre un module de soutien qui les aidera à restaurer leur autorité », explique-ton au ministère de la Famille. Si cet accompagnement créé par le préfet de chaque département ne permet pas de redresser la barre, les psychologues, éducateurs, conseillers conjugaux ou délégués de parents d’élèves pourront visiter les familles jusque dans leur domicile. Si l’absentéisme persiste, l’État aura alors fait le maximum et passera à l’amende (750 euros). Si les parents refusent de se plier aux injonctions, les textes permettent de les poursuivre pour défaut d’éducation et de les condamner à deux ans de prison et à 30000 euros d’amende. Un enfant est considéré comme absent s’il a manqué la classe sans motifs «légitimes » ni excuses «valables » au moins 4 demi-journées dans le mois. Alors l’inspecteur d’académie pourra activer le dispositif. De fait, depuis ce colloque de Villepinte, la gauche plurielle a explicitement placé la sécurité comme une de ses priorités. Elle a prétendu avoir été au bout d’une politique de prévention, d’avoir conclu à son inefficacité et donc être dans l’obligation d’opter pour le tout-sécuritaire, seul moyen de répondre aux problèmes engendrés par la restructuration du monde du travail. C’était d’autant plus facile que la prétendue politique de prévention s’était contentée de quelques coups de peinture sur les façades des cités ghettos. Ces quelques miettes auront finalement servi à imposer, sans susciter trop de réactions, une politique répressive et sécuritaire (politique de la ville, lois sur la sécurité quotidienne, loi sur la sécurité intérieure, loi Perben 2, etc.).

Les nouveaux dispositifs sécuritaires

L’arsenal coercitif enserre de plus en plus les établissements scolaires et leurs alentours grâce à l’apport des nouvelles technologies, à la redéfinition du cadre d’intervention des éducateurs, du milieu associatif et des forces de l’ordre, au droit omniprésent et à l’architecture de type carcéral.

Le logiciel Sygna, installé à grands frais dès la rentrée 2001, permet de recenser les phénomènes graves de violence à l’école. C’est-à-dire ceux qui font l’objet d’un signalement à la police, à la justice, aux services sociaux du conseil général, ou qui ont donné lieu à un dépôt de plainte. Sa mise en place permet « d’harmoniser et de clarifier » les procédures de signalement et de circulation de l’information, en particulier avec les flics, les gendarmes, les parquets et les éducateurs de la PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse). Les données comportent des informations sur les auteurs et les victimes, sur les lieux où se sont déroulés les faits. Les résultats transmis par Sygna font moins de bruit que les prétendues raisons de son installation. Ils constatent à la fois que les incidents graves restent exceptionnels : peu d’écoles sont concernées, 420 sur 53 000, ce qui correspond à un incident pour 10 000 élèves. En 2001, 41% des établissements qui ont répondu n’ont signalé aucun acte de violence. Dans le second degré, les violences physiques sans arme représentent 30 % de ces actes, les insultes ou menaces graves 23 % et les vols ou tentatives de vols 10%. Heureusement, de nombreuses équipes d’enseignants et leur directeur «n’ont pas compris l’obligation de signalement » et rechignent ou s’opposent à l’idée d’entrer dans la logique sécuritaire (à sa mise en place, le taux de participation était inférieur à 50%). La plus grande des violences reste celle que les jeunes exercent contre eux-mêmes, comme une marque d’impossibilité de s’adapter à ce monde, qui peut conduire au suicide, qui est une des premières causes de mortalité chez les jeunes.

Les architectes restent mobilisés pour défendre la société contre les fléaux sociaux. Ils doivent intégrer la dimension sécuritaire dans leurs cahiers des charges : hauteur des murs, installation de grillages, de systèmes de vidéosurveillance, de portails automatiques, de points de contrôle électroniques et informatiques, de détecteurs de présence. «Défendre le bien-fondé d’un espace “défendable” ne reviendrait-il pas, dès lors, à défendre le système social de moins en moins défendable d’un point de vue éthique et politique qu’il vise à perpétuer ? » (J.-P. Garnier, 2003). Il faut croire que pour contraindre, contrôler et soumettre, rien n’est hors de prix, l’État ne manque pas de budgets quand il s’agit de sécurité. La région Ile-de-France consacre par exemple près de 8millions d’euros pour installer des équipements de sécurité dans les lycées ; la région Provence-Côte d’Azur fait de même, le conseil général des Hauts-de-Seine a prévu d’installer un dispositif de vidéosurveillance dans la totalité des 90 collèges du département pour un coût total d’environ 1,7 million d’euros sur trois ans.

Depuis 1996, l’intrusion dans une école, un collège ou un lycée constitue une contravention de 5e classe qui peut être sanctionnée de 1500 euros d’amende. Bayrou, alors ministre de l’Éducation, avait rétabli cette disposition, avec la loi anticasseurs, précédemment supprimée en 1981 . En 1996, il y avait eu 57condamnations, 600 en 2000, au cours de l’année 2001-2002, les chefs d’établissements ont fait état de plus de 2000 intrusions.

«Le but des anciens était le

partage du pouvoir social entre

tous les citoyens d’une même

patrie. C’était là ce qu’ils

nommaient liberté. Le but des

modernes est la sécurité dans

les jouissances privées, et ils

nomment liberté les garanties

apportées par les institutions à

ces jouissances.»

B. Constant.

L’élève citoyen

Le droit, qui s’insinue dans toutes les sphères de notre vie, n’épargne pas l’école. Le droit considéré comme valeur intrinsèque et indiscutable du progrès place l’État et ses lois en dehors de toute critique possible. Tout est pensé pour que l’on ne s’interroge plus sur le bien-fondé d’une telle conception, celle de ce droit qui prétend régir, organiser, réguler l’ensemble des rapports sociaux pour le bienêtre de tous alors qu’il n’est que l’expression de la domination arbitraire, sinon totalitaire, d’une minorité sur tous les autres. Le droit, c’est avant tout celui du plus fort. S’exprimer dans le cadre de la loi revient à aller voter, participer à la vie républicaine au sein des structures hiérarchiques prévues à cet effet, accepter la délégation de pouvoirs, respecter les lois et principalement la propriété.

Dans Le Droit de la vie scolaire, de Yann Butner, André Maureu et Blaise Thouvery (chez Dalloz), sont inscrits les droits et les devoirs et leurs pendants, les punitions : par exemple, on trouve les textes qui réglementent le droit de réunion : «La liberté de réunion reconnue en France depuis la loi du 30 juin 1881 a été étendue aux mineurs par la convention internationale sur les droits de l’enfant du 20novembre 1989. Le décret du 8 octobre 1990 l’intègre à notre droit national. S’agissant des élèves des établissements publics d’enseignement, la réglementation reconnaît cette liberté depuis 1985. L’article 3-3 du 30 août 1985 modifié détermine en effet un régime d’exercice encadré soumis aux principes de neutralité et de laïcité dont le chef d’établissement demeure le garant. » On pourrait croire qu’avant 1985 personne ne se réunissait. Paradoxalement, depuis 1981, la loi autorise les réunions, mais le cadre qu’elle fixe les interdit de fait. Alors qu’hier le rapport de forces créait des espaces de rencontres, de discussions, de critiques qui échappaient à la tutelle de l’autorité, aujourd’hui il paraît impensable, fou, incroyable d’imaginer que des élèves puissent organiser une réunion politique dans un établissement scolaire sans en demander l’autorisation. Les mouvements lycéens des années 1970 avaient imposé la création de foyers autogérés, de panneaux d’expression libres de toute censure. Cela faisait partie des règlements intérieurs des établissements scolaires dans lesquels les lycéens étaient considérés comme des adultes et non pas comme d’éternels irresponsables. L’espace public (comme l’école) est la propriété de l’État, contrôlé par ses représentants. Il n’appartient en rien au «public », masse immature irresponsable et chaotique qui ne peut s’exprimer intelligemment en dehors des normes et des instances garantes de l’intérêt collectif. Les seuls espaces de «liberté » tolérés restent le domicile privé… dans la limite où ça ne gêne pas la liberté de l’autre… La liberté, c’est quand on n’en prend pas ! Le droit c’est le mensonge du tous égaux devant la loi à défaut de l’être dans la représentation politique.

«Les enfants découvrent que les

contraintes de la vie collective

sont les garanties de leur liberté,

que la sanction, lorsqu’elle intervient,

ne relève pas de l’arbitraire

de l’adulte mais de l’application

de règles librement acceptées…

L’enfant prend conscience de son

appartenance à une communauté

qui implique l’adhésion à des

valeurs partagées, à des règles de

vie, à des rapports d’échanges.

D’un côté, la perception de principes

supérieurs que l’on ne discute

pas, normalement imposés,

condition de la liberté et du développement

de chacun. De l’autre,

la libre organisation d’un groupe

est l’élaboration d’un contrat

après discussion, négociation,

compromis.»

L. Ferry, lettre de rentrée 2002.

Le règlement intérieur

Le « contrat éducatif » ou « contrat de vie scolaire » est présenté comme une charte librement acceptée par la communauté scolaire. Cependant, en droit, il est un acte administratif unilatéral qui n’a pas besoin du consentement des parties pour être exécutoire. Il pose les obligations des usagers allant jusqu’à refuser leur admission s’il n’est pas lu et approuvé. Ces règlements sont mis en place dès la maternelle, lus et signés dès 6 ans par des enfants qui ne savent encore ni lire ni écrire et qui apprennent dès le plus jeune âge à acquiescer sans comprendre. Le règlement qui tend à s’uniformiser s’apparente à un catalogue d’interdits qui, s’il n’est pas respecté, entraîne des sanctions, des punitions, des mesures de réparation, voire d’exclusion. Le conseil de discipline chargé de faire appliquer ces règlements intérieurs s’apparente lui à un tribunal : il est constitué de onze membres (un de moins que pour une cour d’assises), six fonctionnaires, trois parents d’élèves et deux élèves. Ce « prétoire » scolaire vise à sanctionner systématiquement, tolérance zéro oblige, tous les contrevenants aux règles : l’exclusion, temporaire ou définitive, est la mesure ultime sans être pour autant exceptionnelle ; les actes dits « graves » mais isolés sont sanctionnés par « l’exclusion-inclusion » : l’élève reste dans l’établissement mais prend part à des tâches dites « réparatrices », ou il est accueilli provisoirement dans des institutions sociales ou médico-sociales (type Samu) ou dans des services d’incendie et de secours ; ou bien il participe à des travaux d’intérêt général. Enfin, les pouvoirs du chef d’établissement se voient renforcés, il peut entre autres exclure les élèves majeurs de sa propre autorité.

Dans ce monde où le droit tente de médiatiser l’ensemble des rapports, l’État assure l’intégrité physique, morale, matérielle de chacun de ses citoyens en échange de leur renoncement à la vie politique. Dans ce système, chaque individu, chaque participant devient le dépositaire de ce nouveau « contrat social » et a pour charge d’en assurer la reproduction. La prolifération du droit induit nécessairement la création des agents pour le faire respecter. À l’école, les enseignants sont protégés, au même titre que les policiers, par la loi qui stipule que « lorsqu’il est adressé à une personne chargée d’une mission de service public et que les faits ont été commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif, ou à l’occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement, l’outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende ». La loi, en accordant un statut particulier à ses fonctionnaires et en les soutenant systématiquement lors des procès, rend quasi impossible la remise en cause par des élèves ou des parents des prérogatives des professeurs, même si ceux-ci sont pris la main dans le sac.